皆さん、こんにちは!元気いっぱい歴史のお話、始めましょう!😊 今回は、戦国時代の舟運のための河川整備っていうテーマです。船を使った運送方法が、ぐぐっと発展した秘密と、それを支えた川の整備について、一緒にお勉強していきたいと思います!📖

この時代、川はまるで現代の高速道路みたいに、いろんなモノを運ぶための大切な道として、ものすごく活躍したんですよ!🚚💨 川を使った交通網が、びっくりするくらい成長して、人々の生活や経済に、大きな影響を与えたんです。さあ、どんなお話が飛び出すか、早速見ていきましょう!✨

馬よりもスゴイ!🐴 戦国時代の運搬革命!

皆さん、こんにちは!戦国時代、モノを運ぶ方法って、最初は主に馬に乗って陸の道を運ぶのが中心だったんです。🐎 でもね、馬にはちょっと困ったところがあって…。一度に運べる量に限界があったんです。特に、お米とか武器とか、たくさんの荷物を運びたい時には、馬だけじゃ大変だったんですね。😥

そこで、ついに「舟」が登場するんです!舟は、そのすごい運ぶ力で、みんなの注目を集めるようになりました。なんと、小さな舟でも、馬がやっと運べる量の10倍以上もの荷物を運ぶことができたんですよ!これはまさに、運搬方法の革命ですよね!✨

川はみんなの道!🌊 大勢で運べる舟の力!

上記では馬と舟の運ぶ力の違いを見ましたが、今回はもっと詳しく見ていきましょう!馬を使った運搬だと、どうしても数頭の馬が頑張れる範囲でしか運べませんでした。🐴

でも、舟は水の上をスイスイと自由に動けるので、たくさんの人や、たくさんの荷物を、一度にドーンと運ぶことができたんです!🚢 たとえば、お祭りみたいにたくさんの人が移動したり、お城を建てるためのたくさんの材料を運んだりするのに、舟は大活躍しました!🎉

このおかげで、川を使った舟運があっという間に広まって、いろんな場所でモノのやり取りが盛んになったんですよ!🤝✨

え、こんな細い川も!?😲 戦国時代の水運ネットワーク

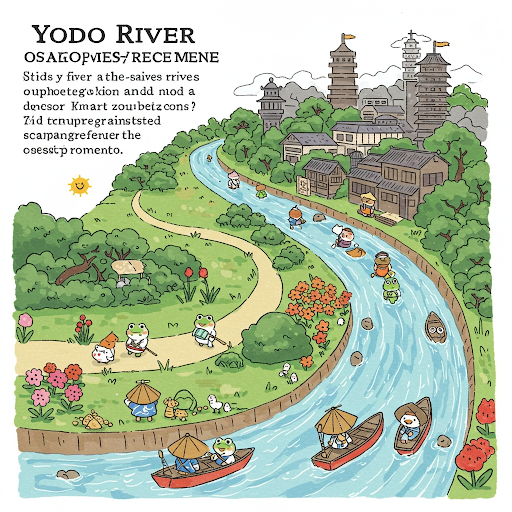

舟運って聞くと、大きな川をイメージしますよね?🌊 実は、戦国時代には、淀川や利根川みたいな大きな川だけじゃなくて、びっくりするような小さな川でも舟が使われていたんですよ!😳

なんと、川幅がたったの2メートルしかないような小川にも、ちゃーんと舟が浮かべられていたんです!🛶 さらに驚くことに、信州の山奥にあるような流れの速い川でも、舟を使うための色々な工夫がされていて、最終的には、遠い太平洋まで繋がるルートができていたんだとか!これは、当時の人々の知恵と努力のたまものですよね!💡

●下記のサイトは、川を利用した交通網が広範囲にわたっていたかが掲載されています。

舟運を通して都市の水の文化を探る(1)│創刊号 舟運を通して都市の水の文化を探る:機関誌『水の文化』│ミツカン 水の文化センター

スゴ技連発!🛠️ 戦国時代の河川整備プロジェクト!

舟運が発展するためには、川を使いやすくするための色々な技術が必要だったんです!まるで、現代の工事現場みたいですよね!🚧

例えば、川の底にあるゴロゴロした石を一生懸命取り除いて、舟が通れる幅を確保したり、大きな川から水を分けてもらって、水量を増やしたりする工夫が行われました。🏞️ これによって、舟が引っかからずに、スムーズに進めるようになったんです。💨

こんな風に、川の環境が整えられたおかげで、人やモノの行き来が、ますます便利になったんですね!😊

さらに、流れが速い場所では、舟が上流に向かって進むのが大変ですよね。そこで、昔の人はすごいアイデアを思いついたんです!💡 なんと、ロープを使って、みんなで力を合わせて舟を引っ張り上げたんだとか!💪

こんな風に、色々な工夫をすることで、今まで舟が使えなかったような場所でも舟運ができるようになって、川沿いの交通ネットワークがどんどん広がっていったんですね!✨ まさに、人間の知恵ってすごい!😊

●下記サイトでは、利根川・江戸川の水運について述べられています。

関宿で学ぶ、江戸時代の舟運と産業 :里川文化塾 開催レポート│ミツカン 水の文化センター

全国の交通網の広がり

このように、全国の川の交通網が整備されていく中で、人々の生活や経済活動に大きな影響を与えました。舟運は、物資の輸送だけでなく、人々の移動手段としても重要な役割を果たしていました。特に商業が発展するにつれ、舟運の必要性が高まっていったのです。

さらに、他の地域でも河川の整備が行われ、舟運が発展していく様子が見られます。例えば、相模川や利根川などは、江戸時代になっても急速に舟運が発展しました。これらの河川は、木材の運搬などに広く利用され、人々の生活を支える重要な存在となっていったのです。

●下記サイトで、戦国時代の舟運の様子を伝えてくれます。

淀川舟運の歴史

古代から現代まで!🌊 淀川は日本の大動脈!

ここでは、日本の歴史の中で、ずーっと大切な役割を果たしてきた「淀川」という川のお話です!🏞️ この川は、昔から日本の交通のメインルートだったんですよ!

なんと、奈良時代には、聖武天皇が、恭仁京っていう場所から難波宮っていう場所へ都を移す時に、舟を使ってこの淀川を通ったんです!🛶 これは、淀川が昔から重要な交通手段だった証拠ですね!📜

それから、各地の荘園でとれたお米などの大切な年貢を、京都や奈良に運ぶためにも、淀川はなくてはならないルートでした。🍚

そして、戦国時代になると、この川はもっともっと重要になりました!日本海や瀬戸内海からやってきた色々な物資が、大坂の八軒家っていう場所を通って、伏見や京都へと運ばれる、まさに日本の経済を支える大動脈になったんです!💰✨

このように、淀川はただの川じゃなくて、モノのやり取りだけでなく、色々な文化が行き交う、とっても賑やかな場所だったんですね!😊

川を行き交う舟の物語

では、昔の日本の交通を支えた舟運のお話をしていきましょう。きっとワクワクすると思いますよ!😊

昔は、陸の道よりも川の道がとっても大切だったんです。そこで活躍したのが、色々な種類の舟たちでした。中でも特に有名だったのが、三十石船 と十五石船🚢 です。

三十石船は、全長が17メートル、幅が2.5メートルもあったんですよ。船には船頭が5、6人乗っていて、なんと最大で30人ものお客さんを運ぶことができたんです! この舟は、朝と晩の2回、伏見と大坂の間を往復していました。上りの時は約12時間かかりましたが、下りの時は半分ほどの約6時間だったそうですよ。

他にも、大きな外国の船から荷物を受け取って運ぶ上荷船(二十石)📦 や、お茶を運ぶための茶船(十石)🍵 なんていう舟もありました。これらの舟が川をたくさん行き交うことで、色々な物が運ばれて、人々の生活はどんどん豊かになっていったんですね。たくさんの舟が川に集まっている様子は、まさに川が生きているみたいで、すごい活気だったでしょうね!✨

●下記サイトは、淀川の三十石船のことが詳しく載っていますよ!

淀川舟運の歴史

淀川の賑わいと変化

では、昔の淀川のほとりが、どんな風に発展していったのか、一緒に見ていきましょう!

淀川の川沿いの港には、たくさんの人が集まって、どんどん街になっていったんです。どんな人たちがいたかというと、商人、船頭、馬を使って荷物を運ぶ馬借、車を使う車借、など、運送に関わる色々な人が住んでいたんですよ。

商業活動もとっても盛んでした。問丸や座と呼ばれるグループ、お金を貸す土倉などが活躍していました。他にも、色々な物を作る職人や、旅の人が泊まる旅館が立ち、遊女も集まってきて、市場が開かれると、それはもうすごい賑わいだったそうです!

こうして、淀川のほとりは、物を売ったり買ったりする中心地として、どんどん有名になっていったんですね。

でも、人が集まって栄えると、それを利用しようとする権力者も現れるんです。通行税を取るために、関所 🚧 をあちこちに作ったんですよ。お寺や神社、貴族の人たちも、次々と関所を作ったので、一番多い時でなんと380ヶ所もあったとか!びっくりですよね!

でも、織田信長がこの地域に進出してきて、こういったお金を取り立てる仕組みはなくなりました。そして、淀川の舟運は、新しい時代を迎えることになるんです。

こうして歴史を振り返ってみると、淀川はただ物を運ぶだけの場所じゃなくて、色々な文化が交流する場所であり、権力を持つ人たちの象徴でもあったんですね。なんだか、ロマンを感じませんか?😊

まとめ

ここで、戦国時代の舟運がどうして発展したのか、その秘密をまとめていきましょう!

戦国時代というと、色々な大名が戦っていた時代ですよね。この頃、舟を使った運送がすごく発展したんです。それは、川を整備したり、色々な工夫をしたおかげなんですって!🏞️ 陸の道だけでは難しかった遠くへの物の運び運びや、人の移動が、川を使うことでぐっと楽になったんですね。

この時代の川を使った交通網の発展は、今の私たちの生活にも繋がっているんですよ。現代の物流 🚚 や交通 🚄 にも影響を与えていると考えると、なんだかワクワクしませんか?

それに、淀川が果たした役割は、ただ単に移動手段だっただけじゃないんです。日本の経済 💰 や文化 🏯 を支える、とっても大切なものだったんですね。淀川の歴史を振り返ることで、私たちが今こうして暮らしているのは、昔の人たちの頑張りがあったからなんだなぁって、改めて感じることができますね。

最後に、淀川についてもっと知りたい方は、以下のリンクも参考にしてください。

川の文化と歴史を大切にし、これからもその魅力を伝えていきましょう。

今回、は戦国時代の舟運と河川整備についてのお話をしました。これからもこのような歴史に触れながら、より深く理解していきたいと思います。次回もお楽しみに!😊

タグ

#戦国時代,#舟運,#河川整備,#日本の歴史,#交通網,#淀川,#交通の発展,#文化交流,#商業活動,#歴史的背景,#水運,

これらの情報を参考にしました。

[1] 国土交通省 – 日本の河川技術の基礎をつくった人々・略史 (https://www.mlit.go.jp/river/pamphlet_jirei/kasen/rekishibunka/kasengijutsu11.html)

[1] 国土交通省近畿地方整備局 – 淀川舟運の歴史 – 近畿地方整備局 (https://www.kkr.mlit.go.jp/yodogawa/use/ship/history.html)

[2] 国土交通省近畿地方整備局 – 淀川の成り立ちと人とのかかわり – 近畿地方整備局 (https://www.kkr.mlit.go.jp/yodogawa/know/history/now_and_then/kakawari.html)

[2] ミツカン 水の文化センター – 第22回里川文化塾 関宿で学ぶ、江戸時代の舟運と産業 (https://www.mizu.gr.jp/bunkajuku/houkoku/022_20151107_sekiyado.html)

[3] 国土交通省 – 相模川の歴史 (https://www.mlit.go.jp/river/toukei_chousa/kasen/jiten/nihon_kawa/0309_sagami/0309_sagami_01.html)

[4] 海と日本PROJECT【日本財団】 – 埼玉から海へ直通! 関東の物流を支えた二本の大動脈 (https://saitama.uminohi.jp/report/%E5%9F%BC%E7%8E%89%E3%81%8B%E3%82%89%E6%B5%B7%E3%81%B8%E7%9B%B4%E9%80%9A%EF%BC%81%E3%80%80%E9%96%A2%E6%9D%B1%E3%81%AE%E7%89%A9%E6%B5%81%E3%82%92%E6%94%AF%E3%81%88%E3%81%9F%E4%BA%8C%E6%9C%AC%E3%81%AE/)

[3] J-Stage – 大阪における 河川水運復活の 試み (https://www.jstage.jst.go.jp/article/zosenconf/1/0/1_17/_pdf/-char/en)

[4] 朝日放送 – 大阪・淀川に沿って

(https://www.asahi.co.jp/rekishi/2006-04-24/01.htm)

コメント