みなさん、こんにちは!👋 今回は、戦国時代の整備された道はリスクも伴ったというお題でお話をしてみたいと思います!🛣️

この時代、道はただ単に移動するためのものじゃなかったんですよ。実は、戦いのための戦略的な要素も持っていたんです。特に、武田信玄が作った軍道は、彼の軍事計画の中で、とっても大事な役割を果たしました。道ってすごいんですね!😲

でも、ちゃんと整備された道には、良いことばかりじゃなくて、ちょっと危ないこともあったみたいなんです。どんな危険があったんでしょう?ドキドキしますね!😨

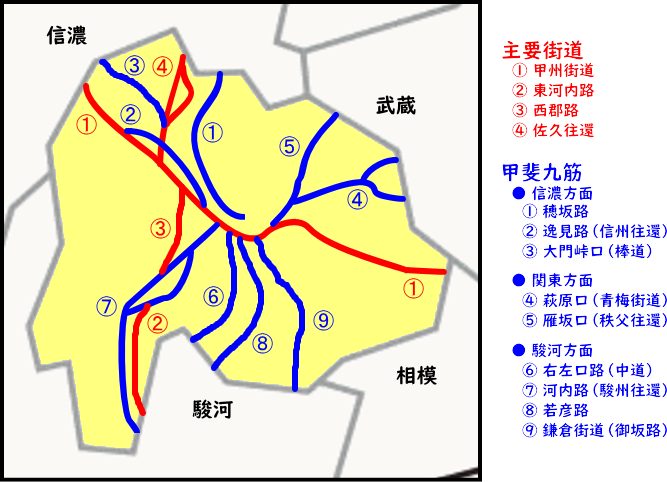

信玄の軍道はどこへ続く?三つの主要ルート

武田信玄が作った軍道は、主に以下の三つの方向に向かって伸びていたらしいんですよ。

- 信濃方面

- 関東方面

- 駿河方面

それぞれ、どんな場所か知っていますか?🗺️

これらの道は、信玄が軍を動かす時に、とっても大事な役割を果たしたんですって。どこへ攻め込むかによって、道を使い分けていたんですよ!🚶♂️➡️ では、地図もご用意しましたので、その道を詳しく見ていきましょう!

信玄、信濃へ進撃!三つの道筋を大公開

信濃へ向かう道は、なんと三つもあったんですよ!下記の地図を見ながら、一つずつ見ていきましょう!

まず一つ目は、「① 穂坂道(ほさかみち)」です。これは、南佐久っていう場所と北巨摩(きたこま)っていう場所を結ぶ道なんです。この道は、東信濃にいた強い豪族たちを倒した時に使われた道でもあって、信玄が戦で成功するのに役立ったんですよ。なるほど!⛰️⚔️

次に、二つ目の道は「② 逸見路(へみじ/へんみじ)」です。この道は、比較的平らで歩きやすかったみたいで、軍隊が通るのにピッタリだったんです。信玄はこの道をまっすぐ進んで、諏訪頼重(すわ よりしげ)を滅ぼしたんですって。道の選び方って、戦いの結果を左右するんですね!🚶♂️➡️💥

そして三つ目は「③ 大門峠口(だいもんとうげぐち)」です。これは新しく作られた道で、今の富士見市っていうところまで、だいたい平行に走る有名な「棒道」として知られています。信玄はこの道を使って、兵や兵糧を一度にたくさん運ぶことを考えていたんです。あの有名な川中島の戦いに急いで向かったのも、この道だったんですよ!すごい!🚚💨

関東へ続く二本の道!武田軍の進撃ルート

関東方面へ向かう道も、二つあったみたいですよ!どんな道だったのか、下記の地図を見ながら見ていきましょう!

一つ目は、今の青梅街道にあたる「④ 荻原口(おぎわらぐち)」です。この道は、南下して攻めてくる上杉軍を、上州っていう場所で迎え撃つために作られた道なんですって。荻原口は、戦国時代の戦略的にとっても大事な場所だったんですね。なるほど!🛡️➡️

もう一つの道は、笛吹川っていう川をずーっと上って、秩父っていうところに出る「⑤ 雁坂口(かりさかぐち)」です。この道も、上杉軍が攻めてきた時に、迎え撃つために使われたんですよ。雁坂口は、険しい山道を通るから、移動はちょっと大変だったみたいだけど、敵の動きをいち早く知るための、大切なルートでもあったんです。険しいけど、重要な道だったんですね!⛰️👀

駿河への道は四つ!信玄が一番大切にしたルートは?

駿河方面へ向かう道は、なんと四つもあったみたいですよ!その中でも、信玄が一番重要視していたのが、「⑥ 右左口路(うばくちじ)」っていう道なんですって。どんな道だったんでしょう?🤔

この道は、富士山の西側のふもとを通って、富士宮市っていうところまで続いていて、駿府っていう場所への一番短い道でもあったんです。工事も、他の道よりも特に念入りに行われたと言われていて、信玄の戦略的な考えが表れているんですね。なるほど、近道は大事!🗻✨

もう一つの道は「⑦ 河内路(かわちじ)」です。この道は、主に物を輸入するための、お店の人がよく使う道だったみたいです。通る人が多かったから、兵を急いで移動させる時には、この道は避けたと言われています。

こうしてみると、武田の軍道は、本当に色々考えられて作られていたんですね!感心しちゃいます!🚶♂️💰💡

信玄の道路整備隊!そして誰も通らない道を行く!

信玄は、ただ軍道を新しく作ったり、直したりするだけじゃなかったんです。「新衆(しんしゅう)」っていう、道路整備専門のチームを新しく作ったんですよ!これは、農村の農家で後継ぎになれない次男とか三男の人たちで構成されていて、いつも道路の修理をしていたんです。すごいですよね!🛠️👨🌾

しかも、遠征に行く時にもこの「新衆」を連れて行って、敵の土地でも道路を新しく作らせたりしたんですって。今の軍隊で言うと、まさに「工兵隊」みたいな感じかもしれませんね!これで、信玄は軍の移動スピードをぐんと上げたんです。🚀

でも、信玄が作った道は、ただ安全に移動するためだけじゃなかったんです。時には、まだ道になっていないような場所を、無理やり進むことも結構あったみたいですよ。

例えば、越中を攻めた時には、信濃から飛騨山脈っていう高い山脈を越えて越中に入るっていう、すごく大変な道を選んだんです。標高1687mもある安房峠っていう峠を、大勢の軍隊で越えたんですよ!びっくりですよね!⛰️🚶♂️

この道は、それまでほとんど誰も通らなかった道だったんですけど、信玄の軍隊が通ったおかげで、「安房峠越えルート」ができて、普通の人たちも使うようになったと言われています。信玄はすごい開拓者でもあったんですね!✨👏

●国土交通省に「道」に関する歴史が載っていますよ!

道路: 道の歴史 – 国土交通省

まさかの展開!?信玄が作った道が招いた悲劇 🛣️💥

ところが、皮肉なことに、信玄が一生懸命作った道路が、武田家を滅亡させることになっちゃったんです… 😥

というのも、信玄亡き後、武田家の跡を継いだ武田勝頼(たけだ かつより)を追いかける織田・徳川軍が、ものすごい勢いで攻めてきた道は、他でもない、信玄が作った、あの整備された道だったからなんです! 🏃♂️💨

整備された道は、味方にとってはもちろん便利でしたが、敵にとっても同じように使いやすかったんですね… ⚔️

信玄の戦略は素晴らしかったんですが、整備された道が、まさかこんな落とし穴になるとは、当時は誰も思わなかったでしょうね… 🤔

このように、整備された道は、武田軍にとってはすごく助けになった一方で、敵にも同じくらいのメリットを与えてしまったんです。信玄公の作戦は成功したことも多かったんですが、整備された道がもたらすリスクは、ちょっと見過ごされていたのかもしれませんね… 🚧

戦国時代の道作りから現代の私たちも学べること 📝💡

さて、戦国時代の道路整備から学べることって、実は現代の私たちにもたくさんあるんですよ! 🏫✨

整備された道路のようなインフラは、経済や交通を発展させるのにすごく役立つんですが、同時にリスク管理も大切なんだってことを教えてくれますね 🚦⚠️

信玄みたいに、戦略的に道路を整備することは、今のビジネスの世界や社会全体にとっても、すごく重要な考え方なんです 💪🗺️

それに、整備された道がもたらす良い点と、もしかしたら起こるかもしれない危険な点のバランスを考えることは、今の時代の危機管理にもつながる考え方なんですよ 🛡️⚖️

現代の私たちも学べることのイメージ

信玄の時代から私たちが学ぶべき教訓は、今でも私たちの生活に影響を与えているんですね 😊🌱

まとめ

整備された道っていうのは、戦国時代でも 🏯、そして私たちが生きる現代でも 🏙️、とっても大切な役割を果たしているんです。

でも、その便利なところを最大限に活かすためには、ちゃんとリスクを管理することが必要になってくるんですね ⚠️🛡️。信玄の取り組みからは、私たちもたくさんのことを学べると思います 🤔💡。

このように、戦国時代の整備された道は、ただの移動手段だっただけじゃなくて 🚶♂️➡️、戦略を考えたり 🗺️、リスクを管理したりすることの大切さを教えてくれる存在なんです。私たちも、過去の教訓をしっかり胸に刻んで ❤️、未来に向かってより良い道をみんなで築いていきたいですね 🌱🤝。

タグ

#戦国時代,#武田信玄,#軍道,#リスク管理,#日本の歴史,#道,#歴史,#上杉謙信,#交通路,#戦略,#道路整備,#日本史,#戦略,

これらの情報を参考にしました。

[1] 宮崎文化振興協会 – 戦国時代と現代の危機管理の違い~日常生活で …

(https://miyabunkyo.miyabunkyo.com/wp-content/themes/miyabunkyo/pdf/kiyou14-shiga.pdf)

[2] okazakicci.or.jp – 松平元康のリスクマネジメント −意志決定のプロセス− (https://www.okazakicci.or.jp/konwakai/studentforum/19-3.pdf)

[3] 城びと – 【理文先生のお城がっこう】歴史編 第20回 戦国時代の攻城戦と …

(https://shirobito.jp/article/960)

[4] ProFuture株式会社 – 戦国武将たちのリスクヘッジとは?現代のビジネスや個人にも …

(https://www.profuture.co.jp/mk/column/risk-hedge-morioka)

[5] Institute of Developing Economies – 日本における道路技術の発達

(https://d-arch.ide.go.jp/je_archive/society/wp_unu_jpn10.html)

[6] 兵庫県教育委員会 – 今の道 : ひょうご歴史の道 ~江戸時代の旅と名所

(https://www.hyogo-c.ed.jp/~rekihaku-bo/historystation/trip/html/column/column_road.html)

[7] 国土交通省 – 第1節 社会インフラの歴史とその役割 (https://www.mlit.go.jp/hakusyo/mlit/h25/hakusho/h26/pdf/np101000.pdf)

[8] 日経BOOKプラス – はじめに:『道と日本史』 (https://bookplus.nikkei.com/atcl/column/032900009/022100542/)

[9] カクヨム – 戦国時代の交通事情①道路と橋 – 戦国徒然(麒麟屋絢丸) (https://kakuyomu.jp/works/1177354054890230802/episodes/16817330653971561866)

コメント