みなさん、こんにちは!😊 今回は、戦国時代の城下町🏯の都市計画についてお話したいと思います。

この時代の城下町って、ただ人が住むだけの場所じゃなかったんですよ。 実は、その地域を治める領主

の権力💪 を示す、とっても大切な場所だったんです。

では、さっそく城下町の魅力✨に迫ってみましょう!

城下町の始まりは、もっともっと昔、鎌倉時代までさかのぼるんです。🕰️ その頃、地頭(じとう)とか御家人(ごけにん)って呼ばれる、地方政府のトップみたいな人たちが住んでいた「館(やかた)」っていうのが、城下町の元になったと言われています。

この「館」は、だいたい150~200メートル四方くらいの広さで、周りには 堀 🚧 が作られていました。 館の中には、税金として集められたお米🌾や、戦うための武器⚔️などが保管されていて、使用人たちが働いていたそうです。

そして、時々「市(いち)」っていう市場みたいのが開かれるようになって、そこで人々が商売を始めたのが、城下町のスタート地点だったんですね。

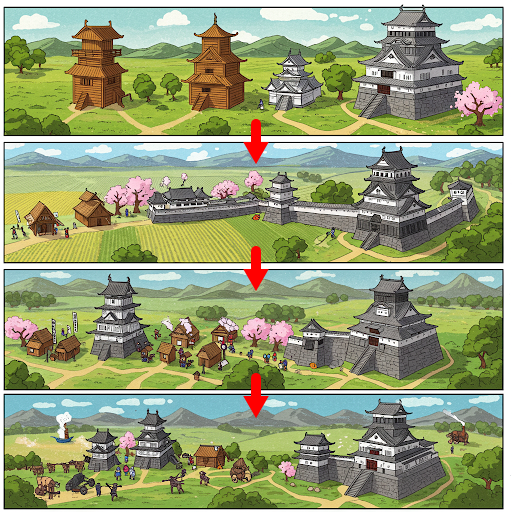

こんな風に、城下町は、戦国時代の 戦い⚔️ や 政治 🏛️ の影響を受けながら、少しずつ発展していきました。 特に、戦国時代みたいに世の中が大きく混乱してきた時期になると、お城🏯は軍事拠点としての役割を強くして、もっともっと丈夫な造りに変わっていったんです。

城下町の起源

戦国時代の城の変遷

戦国時代の最初の方のお城って、平らな場所に建てられた「館(やかた)」っていうのが丈夫なタイプだったんです。🏠 これは、先ほどお話しした通りですね。でも、戦いがどんどん激しくなっていくにつれて、お城は 🛡️守るための機能🛡️ を最大限に高めた「山城(やまじろ)」っていうタイプに進化していったんですよ。

山城⛰️は、ゴツゴツした地形を上手く利用して、自然の要塞としての役割を果たしました。だから、少ない兵💂♂️💂♀️でも、強く守りを固めることができたんです。このお城の進化は、戦国時代が本当にいつも戦い⚔️ があった時代だったってことを、よりリアルに物語っていますよね。

山城は、その守る力を最大限に高めるために、色々な工夫 ✨ が凝らされていました。 Г主要な要素 として、「曲輪(くるわ)」っていう領域があるんです。お城の施設の中で 本丸、二の丸、三の丸…って、聞いたことありませんか?

本丸🏯は、お城の中で一番大切な場所で、お城の主要な人、お殿様👑 の住む場所や、 大事な守りの施設が置かれていました。 二の丸、三の丸は、本丸を守るための補助的な役割をして、段階ごとに防御体制を作っていたんです。

さらに、お城の周りには水濠(みずぼり)🌊 っていう、 水で満たされた堀が作られて、敵 🗡️ の侵入 を水際でブロックする役割を果たしていました。 こういう色々な構造が複合的に組み合わさることで、山城は誰にも攻め落とせない要塞として、すごい威厳を誇っていたんです。🦁

そして、戦国時代のお城は、ただの守るための施設だけじゃなくて、時代が進むにつれて、政治 🏛️ や 経済 💰 の中心地としての機能も持つようになっていきました。

特に、織田信長の 安土城🏯 とか、豊臣秀吉の 大阪城🏯 は、その代表的な例と言えるでしょう。こういうお城は、丈夫な守りの機能に加えて、すご立派な 建物や広大な城下町を持っていて、政治権力のシンボルとして、また、経済活動の中心地として、大きな影響力を持っていました。

お城は、ただ戦うための場所から、人々を集めて、文化を育てて、富を生み出す、多機能都市へと変身を遂げたんです。

領主の役割と都市計画

城下町が作られる時って、領主の「こうしたい!」っていう気持ちが、都市計画にものすごく影響を与えていたんですよ。領主は、自分のお城を中心に、家来 👨💼 や商人 🧑💼 、職人 🛠️ たちに集まってもらって、みんなで計画的に住む場所を作ろうとしたんです。そうすることで、政治 🏛️ や経済 💰、文化 🎨 の中心となる、城下町を都市にしようとしたんですね。

色々考えるイメージ

この計画的な町づくりには、城下町をただ人が住むだけの場所にするんじゃなくて、領主の権力 💪 をみんなに見せつけて、支配体制をガッチリ固めるための、とっても大事な拠点にするっていう目的があったんですよ。

🏘️ 戦国時代の城下町は、機能的な都市計画の基礎だったんです!

戦国時代の城下町では、都市の機能が最大限に発揮できるように、本当に細かい都市計画が実行されたんです。たとえば、 商業地区 🏢 と 住宅地区 🏡 はキッチリ分けられて、それぞれが 最大の区域になるように設計されていました。

商業地区には、商人たちが店を構えて、お金の流れが活発になるように、メインストリート 🛣️ 沿いや 交通ハブ 🚦 に配置されたんですよ。住宅地区は、身分や職業に応じてエリア分けされていて、武士 ⚔️、 商人 💱、 職人 🔨 たちがそれぞれ住む場所が作られました。 このような都市構造は、城下町の秩序を保って、効率よく都市機能を働かせるために、なくてはならないものだったんです。

📜 戦国時代の都市計画の経験は、後の時代にも 引き継がれていくんです!

戦国時代に基礎を築いた城下町の計画的な都市計画の手法は、後の江戸時代の町づくりにも、大きな影響を与えたんです。

江戸幕府は、全国の城下町を整備するときに、戦国時代の城下町で見られた都市計画立案のノウハウを積極的に採用したんですね。特に、武士地区、町人地区、寺社地区といった区域分けや、碁盤の目のような道路網 🌐 の整備などは、戦国時代の城下町における都市計画立案の成果を受け継いだものと言えるでしょう。

このように、戦国時代の城下町は、日本の都市計画立案の歴史の中で、とっても重要な、先駆けの役割🥇 を果たしたと言えると思います。

城下町の構造と機能

🏯 城下町って、色んな顔を持った、すごい都市だったんですよ!

城下町っていうのは、ただ一つの機能だけを持つ都市だけじゃなく、商業地区 🛍️、農業地区 🌾、それに居住地区 🏘️ っていう、それぞれ性格の違う機能が組み合わさってできた、複合的な都市空間だった、というのは先ほどお話しした通りです。

この色々な機能が組み合わさった構造こそが、城下町をユニークで、とっても魅力的な場所にした理由の一つって言えるでしょう。都市の中心には、領主の居城であるお城 🏰 が、街全体を見守るみたいに、どーんと建っていました。そして、お城の周りには、人々の暮らしや経済活動を支える色々な地区が広がっていたんです。

区分けされている城下町のイメージ

💰 城下町の商業地区は、まさに経済の心臓!活気にあふれていたんだって!

城下町の中の商業地区 🏢 は、まさに経済活動の心臓部でした。この地区には、商人たちがお店をずらーっと並べて、店舗や問屋を構えて、色々な物資の取引を活発に行っていたんです。

色んな場所から集められた特産品とか、日用品 🍎🍞🥚とか、ちょっとリッチな贅沢品 💎💍👜 なんかが取引されて、城下町の中の人も外の人も、みんなの生活を支えていたんです。それに、お金を生み出す場所でもあったんですよ。商業地区が賑わっている様子は、城下町の活気を表すもので、経済的な繁栄を支える、とっても大切な要素だったんです。

🌾 一方、城下町の周りには、食料を支える農業地区が広がっていたんだって!

一方で、城下町の周辺には、農業地区が広がっていました。ここでは、お米 🍚 とか、野菜 🥕🍅🍆 とかの作物を一生懸命育てて、城下町に住む人たちの食料を供給する役割を担っていたんです。

農業地区は、城下町に住む人たちの食の安全を守るだけじゃなくて、都市部への食料供給基地としての役割も果たしていたんですよ。農業で作られた農産物は、城下町の経済活動を支える大切な資源の一つで、商業地区と協力することで、城下町全体の経済的な安定に貢献していたんです。

🏘️ まさに、商業、農業、居住が一体となった、すごい複合都市!それが城下町!

このように、城下町は、商業 🛍️、農業 🌾、居住 🏘️っていう、違う機能がお互いに助け合って、有機的に結びついた複合都市として発展しました。特に、商業活動が活発になったことで、城下町にお金と活気がもたらされて、人々の生活水準も上がっていったんです。そして、城下町の繁栄は、領主の権力を強くすることにもつながって、政治的にも経済的にも、城下町は地域の中心としての地位を確立していったんですね。

家臣の移住とその苦労

🏡 平和な時の武士:村で農業生活

みなさん、戦国時代の武士というと、いつも戦っているイメージがあるかもしれませんね。⚔️ でも、 平和な時は、ちょっと違った生活を送っていたんですよ。

戦のない時、多くの武士たちは村 に住んで、農業をしていたんです。🌾 これは、武士たちが自分で生活するためだけでなく、領主の領地の農業生産を支えるためにも、とても重要な役割だったからなんです。

村での生活は、武士たちにとってお金の面での基盤でもあり、地域の人々との繋がりを保つ上でも、とても大切だったんですね。

🏘️ 城下町にみんなで住むのは大変!?:領主の悩み

でも、領主にとっては、武士たちにいつも城下町に住んでほしいと考えていたけど、なかなか簡単にはいかなかったんです。😓

でも武士たちは、長い間住み慣れた村を離れるのに抵抗があったり、城下町新しい生活を始めることに不安を感じたりすることもあったんです。だから、領主は、武士たちに城下町に引っ越してもらうために、いろいろな方法を考える必要がありました。🤔

武士を城下町に集めることは、城下町の都市としての機能を高めたり、領主の支配を強力にするためにとても重要なことだったんですが、実現にはたくさんの困難があったんですね。

越前朝倉家の城下町ライフ🏠

📜 朝倉敏景のルール:家来は城下町に住みなさい!

みなさん、越前朝倉家(えちぜんあさくらけ)っていう戦国大名独自のルール(これを分国法(ぶんこくほう)って言います) 、『朝倉敏景十七箇条』って知っていますか?

このルールの中に、家来は城下町に住むように!って、すごく詳しく書いてあるんです。📝 これはただ家来を城に集めるだけじゃなくて、その後の城下町を発展させたり、もっと大きく見ると領地全体の政治的管理を強くする ための、戦略的な考えが込められていたみたいなんです。

当時の朝倉家当主の朝倉敏景(あさくら としかげ)は、家来たちを城下町に集めることで、自分、つまり朝倉家の力をもっともっと強めよう! 💪 って考えたんじゃないかな、と言われています。

💰 城下町で金融業務に参加! 政治的統治も強くなる!

朝倉敏景が家来に城下町に住んで!って言ったのは、家来たちに金融活動にどんどん参加してほしかったからなんです。

城下町って、商業や手工業の中心地ですから、家来たちが城下町に住めば、そういうお金が生まれる活動からお金を受け取ることができるようになりますよね。 🏘️ 家来たちが財政的に豊かになれば、そのまま朝倉家のお金も増えることにつながりますし、最終的には領地全体の政治的統治も強くなる!って考えられていたんですね。

家来たちを金融面で自分のグループに取り込むことで、領主と家来の繋がりをもっと強くして、より安定した政治的統治を目指したと言えるでしょう。

👨🌾 農村は農業が大事!家来は城下町に住むのが大事!

『朝倉敏景十七箇条』では、家来は城下町に集める一方で、村には代官や農民だけを残すように!って書いてあります。これは、村の方は農業だけを一生懸命やる場所にして、年貢を取り立てるのをもっと効率よくやろう!っていう考えだったんでしょうね。🌾

家来は城下町に住んで、領主のそばで政治的統治や軍事に関係する仕事をすると同時に、城下町の金融活動にも参加することで、領地の中心となる 機能を城下町に集中させようとしたんだと考えられます。 🏯

農業に従事する農民のイメージ

このように、家来を城下町に集めることは、朝倉家の領地を政治的統治する上で、とっても大事なルールとして考えられていたんですね。

周防大内家の城下町ライフ🏠

周防大内家の特徴的な城下町づくり 🏯

次に、周防大内家(すおう おおうちけ)とい戦国大名のお話をしてみたいと思います。

前回は越前朝倉家のお話をしたんですけど、この大内家も負けず劣らず、家臣のみんなにお城の周りの町、つまり城下町に住むようにって行政文書を作ったんですよ。🏘️

これって、大内家も、家臣団を城下町に集めて、自分たちの効率性を上げたり、もっと 💪 パワーアップ 💪 したりするのが目的だったからだと考えられています。

こういう行政文書って、家臣たちを 城下町につなぎ止めて、領主の言うことを聞かせるための、すごく賢い統治戦略だったって言えるんじゃないでしょうか。

身分による休暇制度と少し厳しめなペナルティ⚖️

大内家の行政文書の面白い特徴は、身分の軽い家臣には、ちょっとの間だけ実家とか農村とか、つまり 在地に帰ってもいいよって 許可を出していたところなんです。📜

でも、ダメなことにはダメ! 勝手に城下町を出てしまった人には、ちゃんとペナルティ、つまり罰金を取るっていう、結構厳しめなルールも作っていたんですよ。

要は、全部ガチガチに禁止するんじゃなくて、ある程度ルーズさも持たせつつ、でもルールを破ってはいけませんよ!っていう、 絶妙なバランスの上に成り立っていたんですね。

一時的に実家に帰るのを認めることで、家臣の不満を少し減らしつつ、勝手に抜け出すときっちり罰金!っていう制度で、城下町にちゃんと繋ぎ止めるってわけです。

強制城下町集住! で領主パワー 💪 確立!👑

こういう制度を通して、大内家は家臣に普段から城下町に集住することを、半ば強制的にに命じて、領主である大内氏の権力をすごく強くしようとしたんですね。🏯

家臣団を城下町に集めて集住させるっていうのは、領主の命令を迅速かつ確実に伝えるために、絶対必要不可欠だったんです。

それに、戦の時とかに軍隊を動員するのもスムーズになるし、メリットが多かったんです。

おまけに、家臣を自分の近くに置いとけば、何か良からぬことを企んでいないか 👀 常にチェック 👀 できるし、 裏切りとか謀反みたいなリスクも減らせる効果も期待できたんですよ!

大内家の行政文書は、家臣団を城下町、領主の威厳を示し、権威を確立するための、 用意周到に練られた統治システムだったって、ホントにそう思います!

城下町の発展とその影響

🏯 計画的な城下町発展が地域にもたらした影響

🏯 戦国時代の城下町って、ただのおっきい町じゃなかったんです。計画的に作られた城下町は、周りの地域に、経済とか文化とか、いろんな面で、すっごく大きな影響を与えたんですよ。領主が中心になって、ちゃんと考えて都市計画をしたおかげで、城下町は地域全体を変える、すごい力になったんです。

計画的に都市開発を進めるってことは、地域にとって、経済が豊かになったり、暮らしやすくなったり、文化が成熟したりと、本当に色々な良いことがあったんです!

💰 税収アップで領主 👑 も経済的安定!

💰 城下町で商業が計画的に発展した結果、領主は税収を、ぐーんと増加させることに成功しました。

城下町に商人や地方の人々が集まって、経済活動が活発になると、関税とか市場税みたいなお金がどんどん入ってくるんです。税収がたっぷりになれば、領主の財政も安定しますよね。そうすると、軍事力を強化したり、もっと町を良くしたり、文化を促進したり、色々できるようになるんです。

経済基盤を強くすることは、領主の権威を上げるし、領国支配をもっとガッチリさせるために、とっても大事なことだったんです。

生活水準も文化水準もアップ!

🏘️ 城下町の発展は、経済的な利点だけでは、人々の暮らしそのものの質を高めた!

🏢 店の発展で、色々な商品やサービスが城下町に集まるようになって、そこに住む人々は、もっと豊かで便利な生活を送れるようになりました。それに、ちょっとお金に余裕ができると、文化とか娯楽にも興味が出てきますよね。城下町は、地域の文化活動の中心地として、重要な枠割を担うようになったんです。

能とか狂言とか茶の湯といった伝統的な芸術が盛んになったり、お祭りやイベントがしょっちゅう開催されるようになったり。城下町は文化的な生活に溢れて、人々の生活をもっと豊かにしていったんです。

まとめ

戦国時代の城下町ってどんなトコ? まとめ 🏯

戦国時代の城下町って、領主の権力を象徴する、とっても重要な場所だったんですよ。 💪 そして、ただ偉い人の場所ってだけじゃなくて、 商業活動 💰 とか 文化 🌸 の発展を刺激する、センターにもなったんです。

城下町ができるまでには、手間暇や時間がかかったんですけど、その結果、なんと現代の都市計画にも影響を与えるほどになったんですよ! 戦国時代の城下町の魅力を知ることは、私たちが日本の歴史や文化を、もっともっと深く理解する扉になるはずです。

それに、城下町は領主の支配を強めるための戦略的な都市計画の一部でもありながら、同時に 地域社会 の発展にも貢献したって言うんですから、すごいですよね。こういう歴史的な背景を知ることで、現代に生きる私たちも、たくさんの教訓を得られるんじゃないでしょうか。

🏯✨ というわけで、戦国時代の城下町は、ただ人々が住む町じゃなくて、 歴史的なストーリーを持つ、とっても大切な都市だったんですね。 これからも、このように歴史を学び、次の世代に伝えていく ことが、重要ですね!

もし、城下町の構造とか計画について、もっと詳しく知りたくなったら、 下のリンクから関連情報をチェックしてみてくださいね。📚

戦国時代の城下町の詳細な地図。色分けされた区域が異なる土地利用を示しています。

大御所の町・駿府城下町の誕生 – 駿府城下町の町割(都市計画)

城下町の詳細なイラスト。米作り、商業地区、武士の居住地、寺院などが描かれています。

戦国時代の都市と戦国大名の領国経営【内政編】楽しくわかりやすい!?歴史ブログ

タグ

#戦国時代,#城下町,#都市計画,#日本の歴史,#領主主導,

これらの情報を参考にしました。

[1] 国土技術政策総合研究所 – 2 歴史まちづくりの特性の見方・読み方 (https://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0723pdf/ks072307.pdf)

[2] fiacs.jp – 日本の都市の歴史 都市暮らし ④ (https://www.fiacs.jp/post/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E9%83%BD%E5%B8%82%E3%81%AE%E6%AD%B4%E5%8F%B2%EF%BC%9A%E9%83%BD%E5%B8%82%E6%9A%AE%E3%82%89%E3%81%97)

[3] J-Stage – ﹃戦国城下町の研究﹄ (https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsahj/7/0/7_153/_pdf/-char/en)

[4] ADEAC – 【戦国時代の都市(城下町)発生】 (https://adeac.jp/hirosaki-lib/text-list/d100010/ht030620)

[5] アメーバブログ – 戦国城下町の形成と発展 | shigekanazawaのブログ (https://ameblo.jp/shigekanazawa/entry-12777005001.html)

[6] 歴史地理学会 | – 城下町会成立論

(http://hist-geo.jp/img/archive/009_107.pdf)

コメント