みなさん、こんにちは!👋 今回は、「戦国時代の戦の変化と日本の城の形」について、一緒にお勉強していきましょう!😲

普通のお家にも色々なスタイルがあるように、お城も時代によってどんどん変わっていったんですよ。それでは、どんな風に変わってきたのか、さっそく見ていきましょう!👀

日本のお城の変遷 🏯

日本のお城には、いろんなタイプのお城があったんですよ!🏯 時代順に言うと、城柵、館、山城、平山城、平城っていう様々な種類があって、それぞれちょっとずつ違うんです。ここでは、その中で、城柵、館、山城を下記に簡単に紹介してみますね。

- 城柵(じょうさく) 丘

本格的なお城ができるよりも前に作られたもので、木や土などを材料にして、周りを囲んで防御機能を備えたものを指します。土塁や堀などと組み合わせて一時的な拠点や、比較的規模の小さい集落を守るために作られました。 - 館(たて) 🏘️

お城のように、戦のためのがっちりとした防御機能を持っているわけではありませんが、ある程度の防御設備を備えている場合もあります。簡単な見張り台や武器庫などが備わっていることもあります。 - 山城(やまじろ) ⛰️

山の上とか、自然の地形をそのまま利用して建てられたお城です。敵が攻めてくるのを防ぐのに、すごく有利な場所に作られたんですね!

では、この3種類のお城のスタイルを詳しく見ていきましょう!⚔️

古代の守り!城柵ものがたり

まず最初は、昔の日本にあった「城柵(じょうさく)」っていうものについてお話ししますね!🏯

この城柵は、大和朝廷(やまとちょうてい)っていう昔の政府が、北の方に住んでいた部族を鎮めたり、新しい土地を開拓したりするために作った、代表的な施設だったんです。🚩

城柵の主な材料は木で、柵が使われていたみたいで 🌲 、例えば、724年に作られた多賀城(たがじょう)っていうのが有名なんですよ。

著者:西玄二郎氏

多賀城は、ちょっと小高い丘の上に建てられていて、東西南北それぞれ約1キロメートルの、ほぼ正方形の土でできた塀で囲まれていました。🧱

中にはさらに、東西100メートル・南北120メートルの土塀で囲まれた内側の区画もあったそうです。

当時の城柵には、武器とかをしまう倉庫や、高い建物である城櫓(じょうやぐら)も付いていたみたいです。🏹

秋田城柵(あきたじょうさく)が北の部族に襲われて焼かれた時には、たくさんの武器庫の他に、「官舎161棟、城櫓26棟、城柵櫓27基、郭柵櫓61基」も失われたと記録されています。📜

著者:掬茶氏

このことからも、当時の城柵がかなり大きな規模だったことが分かりますね!😲

お屋敷を武装した館(たて)の役割

戦国時代の武士のお屋敷(居館)は、ちょっとしたお城みたいな役割もしていたんですよ!🏯

元々は、貴族の人たちと同じような寝殿造りっていう建て方で、特に守りを意識した作りではなかったんです。🏠

でも、この頃の戦いは、主に刀や弓矢を使った個人戦だったので、昔ほどガチガチにお城を築くことはあまりなかったんですね。

昔の記録(『将門記(しょうもんき)』)によると、武士の屋敷には、武器をしまう倉庫や、兵隊さんのための建物、門、堀、それに馬の訓練場なんかもあったみたいです。🐴

だから、ただの住む場所っていうだけじゃなくて、いつ戦が起きても大丈夫なように、ちゃんと準備がされていたんですね!🛡️

山の上の要塞!山城の秘密

山城(やまじろ)っていうのは、その名前の通り、山のてっぺんとかに建てられたお城のことなんです。🏯

戦国時代の初めの頃は、山の険しい地形を利用したお城が主流で、戦の時にはそこをみんなの拠点にするのが普通だったんですよ。

最初の頃の山城は、普段は山のふもとに建てたお屋敷に住んでいて、戦の時だけ山の上のお城を使うっていうパターンが多かったんです。🏠

だけど、戦国時代がどんどん激しくなってくると、いつも山の上のお城に住むようになったんですね。🛡️ まるで、山全体が大きな砦みたいだったんでしょうね!

山城は最強の守り!

初期の山城は、主に敵から身を守るために作られていました。⛰️

山の高いところにあるから、敵は攻めにくかったし、周りの景色もよく見えるから、どこに敵がいるかすぐに分かって、戦いをする上でとっても有利だったんです。🔭

例えば、浅井(あざい)氏っていう戦国大名の小谷城(おだにじょう)っていうお城は、山のてっぺんからふもとまで、なんと百以上もの区画(曲輪)を作って、そこに家臣たちの住むお屋敷を建てさせていたそうですよ。🏘️

だから、山城はただ敵を防ぐだけの施設じゃなくて、みんなが住む場所としても使われていたんですね!🏠

戦乱で変わる!山城の役割

戦国時代になると、あちこちで戦いがたくさん起こるようになって、山城の重要性がもっともっと高まったんです。🔥

家臣たちの住むお屋敷も山の上に作られるようになって、お城はただ敵から守るだけの場所じゃなくて、政治や経済の中心地にもなっていったんですよ。🏛️💰

こうして、山城はその地域の人たちにとっても、すごく大切な場所になったんですね!🏘️

代表的な山城の紹介

では、ここで戦国時代の山城を3つご紹介いたしましょう。

小谷城:浅井氏の知恵が光る!

小谷城(おだにじょう)は、浅井(あざい)氏っていう戦国大名の大切な場所として有名なんです。🏯

著者:ブレイズマン氏 (talk)

山のてっぺんからふもとまで、なんと百以上もの区画(曲輪)が広がっていて、敵が攻めてくるのを防ぐための色々な工夫がされているんですよ!🛡️

特に、この曲輪の配置は、敵がどこにいるかを見張りやすくするためのものだったみたいです。👀

これは、戦国時代のお城を設計する時の大事な考え方が表れているんですね!📐

●山城が全国に広まった経緯が、分かりやすく紹介されていますよ!

【理文先生のお城がっこう】歴史編 第17回 戦乱による山城の発展

一乗谷城:城下の都の賑わい

一乗谷城(いちじょうだにじょう)は、朝倉(あさくら)氏という戦国大名のお城として有名なんです。🏯 南北に2キロメートルもわたって、武士のお屋敷やお店などが並ぶ城下町が広がっていたんですよ!✨

このお城は、「城南の都」って呼ばれるくらい、すごく賑わっていて、お店がいっぱいあったり、色々な文化が生まれたりする中心地でもあったんです。🌸

城下町にはたくさんの人が集まって、みんなが活発に経済活動をしていた様子がうかがえますね!💰

著者:663ハイランド氏

●戦国時代の山城に、木々が少なかった理由を詳細に解説してくれていますよ!

【超入門!お城セミナー】山城には木が生えていなかったって本当?

吉田郡山城:まだまだある!個性的な山城

戦国時代には、他にもたくさんの山城が作られたんですよ!🏯

例えば、吉田郡山城(よしだこおりやまじょう)っていうお城は、山全体が要塞みたいになっていて、すごく大きなお城として知られています。😲

画像手前が二の丸、中央が本丸、最奥部が本丸櫓台。

著者:TT mk2氏

このように、色々な場所に建てられた山城は、それぞれの土地の歴史や文化を映し出していて、とっても面白い存在なんです!✨

戦のスタイル大変身!

戦国時代が進んでくると、戦い方がガラッと変わったんです!😲

最初は、武士同士が一人で戦うのがメインだったんですけど、だんだんとみんなで一緒に戦うことが大切になってきました。特に、鉄砲が日本に伝わってきたことで、戦のスタイルは大きく変わったんですよ!

鉄砲が広まるにつれて、戦のやり方が大きく変わり、お城の守り方も考え直されるようになったんです。🛡️ ここからは、鉄砲に強いお城が必要になったんですよ!

戦国時代の城づくり大作戦!

さあ、次は戦国時代のお城がどんな風に発展していったのかを見ていきましょう!👀

戦国時代は、日本の歴史の中でも特にお城がすごく大切な役割を果たした時代なんです。この頃、お城はただ敵から身を守るだけの場所じゃなくて、政治的な力を見せつけるためのシンボルにもなったんですよ。💪

各地の戦国大名たちは、自分の力をみんなにアピールするために、もっと強くて、もっとかっこいいお城を建てようとしたんです。🏰

この時代の城は、戦略的に有利な場所に建てられて、周りの地形を上手く利用して、敵が攻めてくるのを防ぐ工夫がたくさんされました。

特に、山城や平山城っていうタイプのお城がたくさん作られて、これらは敵の攻撃を防ぐのにとっても効果的だったんです!⛰️丘

時代と共に変わる!お城の形

戦国時代の終わりごろになると、山城から平城(ひらじろ)へと、お城の形が変わっていったんです。🏯

長い戦が終わって、平和な時代がやってくると、お城の役割も変わってきて、もっと住みやすくて便利なものが求められるようになったんですね。🏠 この変化は、お城のデザインや作り方にも大きな影響を与えました。

戦国時代の終わり頃には、お城の設計がさらに進化して、石垣(いしがき)っていう石でできた壁が使われるようになったんですよ。🧱

これで、お城は鉄砲の攻撃にも耐えられるようになって、守りの力がさらに強くなりました。💪

それから、平山城(ひらやまじろ)っていう、山城と平城のちょうど真ん中みたいな新しいタイプのお城も出てきて、それぞれの地域の守りに役立ったんです。丘

城の建築様式の変遷

城の建築様式も時代とともに変化していきました。戦国時代には、独立式、複合式、連結式、連立式といったさまざまなスタイルが登場しました。

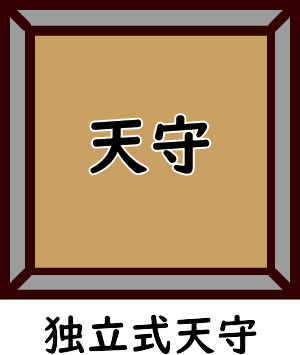

- 独立式(どくりつしき) 🏯

本丸(ほんまる)などの主要な建物が、それぞれ独立して建てられている形式のお城です。それぞれの建物が堀や石垣で区切られていて、個別に防御できるようになっています。シンプルで初期のお城によく見られる形式です。

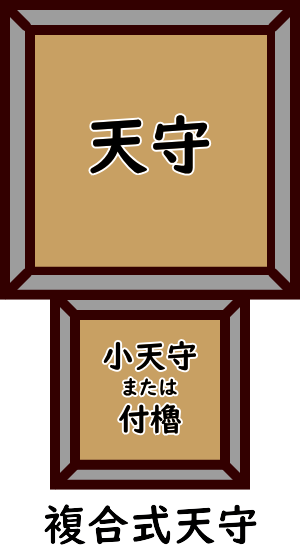

- 複合式(ふくごうしき) 🏯🏯

複数の独立した郭(くるわ:区画のこと)が、それぞれ堀や石垣で区切られながらも、全体として一つの城を構成している形式です。本丸を中心に、二の丸、三の丸などが配置され、段階的に防御力を高めています。戦国時代によく見られる一般的な形式です。

代表的なお城は、松江城、犬山城、備中松山城、彦根城、松本城などです。

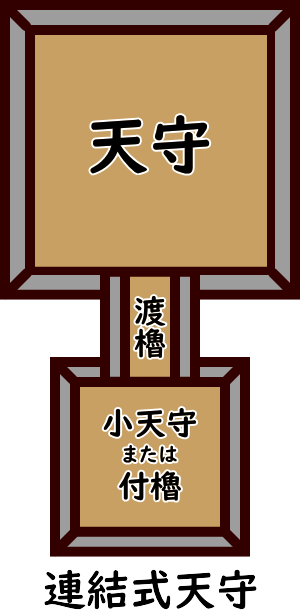

- 連結式(れんけつしき) 🏯—🏯

主要な郭同士が、塀や櫓などで直接つながっている形式です。移動や連絡がスムーズに行える反面、一部が突破されると他の郭にも影響が出やすいという特徴があります。平城などで見られることがあります。

代表的なお城は、名古屋城、会津若松城、熊本城、大洲城、松本城などです。

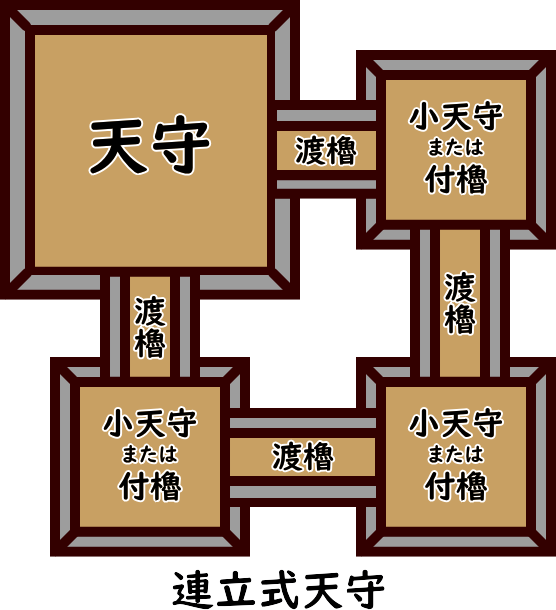

- 連立式(れんりつしき) 🏯==🏯

複数の郭が、廊下や渡り櫓(わたりやぐら:廊下状の建物)などで連結されている形式です。それぞれの郭が連携して防御できるのが特徴です。比較的規模の大きな城に見られます。

代表的なお城は、和歌山城、姫路城、伊予松山城などです。

これらのスタイルは、城の機能性だけでなく、美的な側面も考慮されていました。城は単なる防御施設ではなく、文化的な象徴でもあったのです。

●下記サイトでは、現存12天守の詳細なデータが掲載されていますよ。

日本の現存天守12城が、インフォグラフィックでよくわかる!|JAPAGRA ジャパグラ| JP INFOGRAPHICS

お城は最強の盾!

お城の守りの機能は、戦国時代の戦い方にとって、とっても大切なものでした。🏯

お城は、敵の攻撃を防ぐために、堀(ほり)や土塁(どるい)、石垣(いしがき)といった色々な防御の仕組みを持っていたんですよ。🌊⛰️🧱

特に、山城は山の地形を上手く利用して、敵に対して有利な状況を作り出すことができたんです。

それに、お城の中には、兵たちが待機するための住む場所や、食べ物を保管しておくための倉庫もあったんです。🏠🍚

このおかげで、長い間敵に囲まれても、お城の中でなんとか耐え忍ぶことができたんですね!💪

●お城の用語や基本的な知識が、下記サイトで勉強できますよ!

お城の基礎知識まとめ! 縄張、曲輪、天守、石垣、土塁、堀 等々 | 戦国ヒストリー

まとめ

最後に、お城が持つ文化的な意味についても考えてみましょう。🏯

お城は、ただ敵から守るだけの施設じゃなくて、その地域の文化や歴史を象徴する、とっても大切な存在でもあるんです。

多くの人にとって、自分たちの街のお城は誇りだし、観光名所としてもすごく重要な役割を果たしているんですよ。😊

それに、お城には日本の昔ながらの建築技術とか、美しいと感じる心(美意識)が詰まっていて、今でもたくさんの人に愛されています。🌸

お城を訪れると、昔の人たちがどんな風に生活していたのか、どんな文化を持っていたのかを肌で感じることができるんです。

このように、お城の移り変わりは、日本の歴史にとってすごく大切な意味を持っています。📖 お城は、戦の変化に合わせて進化してきて、その時々の時代の流れを映し出してきたんですね。

これからも、お城の歴史を楽しく学んでいきましょう!📚

タグ

#戦国時代,#城柵,#館,#山城,#日本の城,#城の歴史,#建築様式,#文化的意義,#戦闘形態,#城郭,#山城,#平山城,#平城,#歴史,#文化,

これらの情報を参考にしました。

[1] 刀剣ワールド 城 – 城の歴史(中世~現代)/ホームメイト

(https://www.homemate-research-castle.com/useful/16922_tour_003/)

[2] 刀剣ワールド – 城の歴史/ホームメイト

(https://www.touken-world.jp/tips/44006/)

[3] 刀剣ワールド – 鉄砲伝来と城の変化/ホームメイト

(https://www.touken-world.jp/tips/113818/)

[4] JBpress – 日本にある城の9割は、戦国時代の土の城だった – JBpress (https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/60464)

[5] 上田市デジタルアーカイブポータルサイト – 山城から平城へ (https://museum.umic.jp/sanada/siryo/sandai/041201.html)

[6] 城びと – 【理文先生のお城がっこう】歴史編 第18回 巨大化した … (https://shirobito.jp/article/903)

コメント