皆さん、こんにちは!👋 今回は、戦国時代の「城」がどれだけ大切だったか、一緒にお話ししていきましょう!🏯✨

この時代は、戦国大名が、こぞってお城を建てた時代なんです。🏯築城熱が高かったんですね!🔥 そして、お城はただの建物じゃなくて、戦うためのすごく大事な場所だったり、地域の文化を表すシンボルでもあったんですよ。🏰🌸

それでは、早速、そんな魅力的なお城の世界を覗いていきましょう!👀

城の軍事的役割

戦国時代において、お城は何よりも「軍事拠点」としての役割を担っていました。⚔️

戦国大名は、敵が攻めてくるのを防いで、自分の大切な領地を守るために、すごく頑丈なお城を築くことが、絶対に必要だったんです。🧱

お城は、敵の攻撃を防ぐための最後の砦であり、ここを突破されないように、必死で守りました。💪 そして、いざという時には、ここから反撃することもできたんです。💥

例えば、あの有名な武田信玄は、「味方のお城の守りがしっかりしていなければ、助けに行きたくても行けないんだ」と言っていたそうで、お城がいかに大切かを強調しています。🗣️

このように、お城はただ敵の攻撃を防ぐだけの施設じゃなくて、戦略的にすごく重要な場所だったんですね。📍

実際に、戦国時代の戦いでは、お城がどこにあるかで、戦いの結果が大きく変わることが多かったんです。お城を制することが、戦いを有利に進めるための、一番の鍵だったと言えるでしょう!🔑

鉄壁の守り!城の防御

次に、お城の防御機能について見ていきましょう!👀 頑丈に作られたお城は、敵が攻めてきても、なかなか突破できないくらい、とっても強い守りを持っていたんです。💪

お城の周りには、深い堀があったり、高い土の壁(土塁)があったり、立派な石垣が積まれていたりして、敵が簡単には入って来られないような工夫がたくさんされていました。🚧

これらの防御機能は、敵がお城に攻め込んできた時に、絶対に欠かせないもので、実際、たくさんのお城がこういった備えを持っていたんですよ。🛡️

お城の防御施設を増強する

戦国大名のイメージ

例えば、あるお城では、敵が攻めてきた時に、堀にザーッと水を満たして、敵が渡れないようにするという作戦が取られました。🌊 これって、すごいアイデアですよね!💡

このように、お城はただの建物じゃなくて、敵の攻撃から守るための、戦略的な防御機能を持った、とっても重要な施設だったんです。🏯✨

●下記サイトでは、時代とともに城がどのように変化していったのかが述べられています。

>5分でわかる戦国時代のお城での暮らし!実は住んでなかった?わかりやすく解説 – Rinto

攻めも守りも!城の戦略

戦国時代のお城は、ただ守るだけじゃなくて、攻めるための大事な拠点でもあったんですよ!😲

武将は、お城をベースにして、敵がどこで何をしているかを監視したり、どんな作戦で戦うかを考えたりしていました。🕵️♂️🧠

お城を建てる場所も、周りの地形や、人が行き来する道(交通路)をよーく考えて選ばれていて、戦いを自分たちに有利に進めるための、とっても重要なポイントだったんです。📍

それに、お城は軍隊が集まる場所でもありました。たくさんの兵士たちが集まって、日々の訓練をする場所でもあったんですよ。💪🏯

お城の周りには、兵士たちが集まるための建物や、訓練をするための広場などが用意されていて、いつ戦が始まってもいいように、準備万端だったんですね!🔥

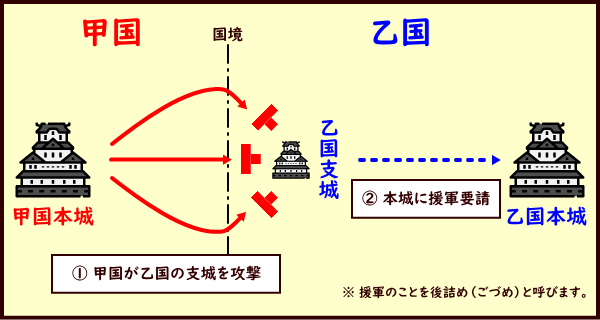

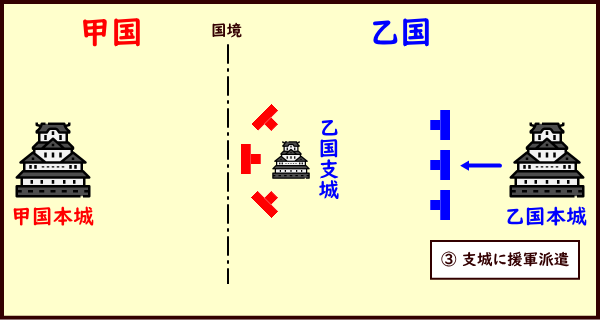

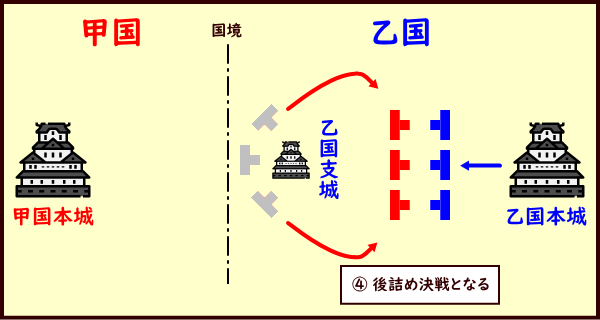

下記のイラストで戦いのイメージを掴んでください。

↓

↓

戦国時代の戦い方:関ヶ原と小田原

歴史の授業に登場する「関ヶ原の戦い」と「小田原攻め」。どちらもとっても有名な戦いなんですけど、実は戦い方がぜんぜん違うんですよ!⚔️

関ヶ原の戦い

関ヶ原の戦いは、だだっ広い平らな場所で戦われました。こういった野戦では兵数の差がものをいいます。🏯←こんな感じのお城に立てこもる戦い方はあんまりなくて、兵たちがぶつかり合ったんです。だから、戦いが始まってから終わるまで、なんとたったの半日だったんですよ!びっくりですよね! ⏳

小田原攻め

一方、小田原攻めは、お城に立てこもって戦う「籠城戦」でした。🛡️ 攻める豊臣秀吉軍は20万人以上の大軍で北条氏の小田原城を囲み、その期間はなんと3ヶ月にも及んだんです。結局、北条氏は降伏したのですが、それでも、北条軍は最後まで攻撃によりお城を落とされることはなかったんですよ!すごいですよね!💪

お城の守りの重要性

この二つの戦いからわかるのは、お城の守りが戦いにおいてすごく大事だということです。関ヶ原の戦いみたいに平らな場所での戦いと、小田原攻めみたいな籠城戦とでは、戦い方が全然違うんですね。🗺️

お城は、敵の攻撃を防ぐための色々な工夫がされているんです。例えば、高い石垣や深い堀、狭い通路なんかがあります。🧱 これらがあるおかげで、少ない兵数でも敵の大軍を食い止めることができたんですよ。🚶♂️

少ない兵数でも

お城を守ることができるイメージ

歴史を学んでいくと、戦い方一つとっても、色々な戦略や工夫があって、本当に面白いんですよ!📖 これからも一緒に歴史を楽しんでいきましょうね!✨

難攻不落!小田原城の戦い

小田原攻めは、お城の防御力がどれだけ大切か、私たちに教えてくれる、とっても良い例なんですよ!😊

小田原城を守っていたのは、北条氏という戦国大名です。彼らは、小田原城をそれはもう、カッチカチに守っていました!🛡️

攻める側の豊臣軍は、20万人以上の兵で小田原城をぐるっと囲んだんです。兵士がいっぱい!でも、小田原城の壁は高くて分厚く、堀は深くて広かったので、簡単には突破できなかったんです。

まるで、ハリネズミみたいに、どこから攻めても針だらけ、みたいな感じだったんですよ!🦔

結局、豊臣軍は力づくで攻めるのを諦めて、小田原城を囲んで、中の兵糧がなくなるのを待つ作戦に変えました。🍚 これを「兵糧攻め」って言います。兵糧攻めはなんと3ヶ月も続いたんです。その間、北条軍は必死にお城を守り続けました。💪

この小田原攻めは、お城が戦においてどれほど重要か、改めて私たちに教えてくれる出来事となりました。もし小田原城が、あんなにカッチカチじゃなかったら、もっと早くに落城していたかもしれませんね。🏯↓

お城って、ただの建物じゃなくて、兵隊たちの命を守る、とっても大切な場所だったんですね!🏠✨

加藤清正と難攻不落の熊本城

次にご紹介したいのが、加藤清正(かとう きよまさ)が築城した熊本城です!✨ このお城は、独自の防御戦略が練られていて、天守閣へ続く道はぜーんぶ谷のようになっているんですよ。⛰️

攻めてくる敵は、まずこの谷底を通って、三の丸、次に二の丸、そしてやっと本丸へと進まなければならないんです。このように、熊本城は簡単には一番奥の本丸に近づかせない工夫がされていたんですね。🚶♂️➡️🏯

このお城は、1601年に完成しました。その後、400年以上もの間、熊本城はたくさんの戦いを経験しましたが、一度も落城したことはないんです!すごいですよね!🔥 その固い守りは、まさに「難攻不落」でした。🛡️

著者:スイカズモ氏

熊本城は、その美しさでも有名なんです。天守閣は、白い壁と黒い瓦屋根のコントラストがとっても美しくて、遠くから見ても目を引きます。🏯 また、お城の中には、たくさんの庭園や池があって、お散歩するのも楽しいんですよ。

熊本城は、日本の歴史を代表するお城の一つです。その固い守りと美しい見た目は、たくさんの人々を魅了しています。💖

熊本城を訪れる際には、ぜひその歴史と美しさをじっくりと感じてみてくださいね!😊

天才・藤堂高虎の築城術!宇和島城

藤堂高虎(とうどう たかとら)って、戦国時代のすごく有名な武将なんですけど、彼が建てた宇和島城は、まるで迷路みたいに複雑な縄張りで知られているんですよ!

縄張りっていうのは、お城の周りの堀や土の壁(土塁)、建物の配置のことなんですけど、高虎は、敵が攻めてきた時に、少しでも侵入を防げるように、それはもう、色々な工夫を凝らしたんです。🚧

特に、お城の中心にある本丸を囲むように作られた二の丸や三の丸は、敵が簡単に本丸に近づけないように、いくつも防御ラインを設けて、侵入を食い止める壁の役割を果たしていたんです。🧱🧱🧱

この複雑な縄張りは、当時の最新の築城技術をいっぱい使って作られたもので、お城の設計が、ただの飾りじゃなくて、実際に役に立つことや敵からの守りを大切にするものに変わっていったことを教えてくれます。✨

著者:西玄二郎氏

宇和島城は、高虎の築城技術の高さを示す、まさに素晴らしい作品と言えるでしょう。もし宇和島に行く機会があれば、ぜひこの複雑な縄張りを実際に歩いて体験してみてください。きっと、高虎の天才ぶりにびっくりすると思いますよ!🤩

●宇和島城公式サイト

宇和島城(城山)について – 宇和島市ホームページ | 四国・愛媛 伊達十万石の城下町

戦国時代の最強の城

戦国時代になると、お城はただの住む場所じゃなくて、戦のための最強の要塞へと大きく変わっていったんです!🏰

敵の攻撃を防いで、自分の領地を守るために、戦国大名たちは、みんな一生懸命お城を強くしようとしました。その結果、お城を建てる技術はどんどん進歩して、色々なタイプの個性的なお城が作られるようになったんですよ。✨

例えば、

- 独立式

天守閣や櫓(やぐら)を別々に建てて、それぞれが敵を防ぐための拠点になるようにしたもの。 - 複合式

いくつかの曲輪(くるわ)を組み合わせて、複雑な作りで敵を迷わせるようにしたもの。 - 連立式

いくつかの建物を廊下でつなげて、一つにしたもの。 - 連郭式

いくつかの曲輪を階段みたいに配置して、敵を順番に迎え撃つようにしたもの。

これらの城は、それぞれが独自の防御機能を持っていて、敵の攻撃を防ぐために色々な工夫がされていたんです。💡

特に、前にご紹介した藤堂高虎が建てた宇和島城は、複雑な縄張りで敵を迷わせて、侵入を防ぐことにすごく力を入れたお城でしたね!

戦国大名たちにとって、強いお城を持つことは、生き残るための絶対に必要なことだったんです。だからこそ、お城を建てる技術はどんどん進化していったんですね。🚀

もし戦国時代にタイムスリップすることができたら、色々な個性的なお城を見て回ってみたくなりますよね。きっと、その独創的な構造にびっくりすると思いますよ!👀

●「縄張」について学ぶなら、下記サイトに訪れてみましょう!

【超入門!お城セミナー】よく聞く「縄張」って何のこと?

城は文化の中心地

戦国時代のお城って、ただの戦の道具じゃなかったんですよ!もちろん、軍事的な役割はとっても大きかったんですけど、それだけじゃなくて、文化的な側面も持っていたんです。🎨

まず、お城は領主の権力を見せるためのシンボルでした。高い天守閣や立派な門構えは、「このお城の殿様はすごいんだぞ!」って、周りの人たちにアピールする役割があったんですね。👑

そして、戦が起こった時には、地域の人々にとっての安全な避難場所でもありました。お城の壁に囲まれた中は、比較的安全だったので、たくさんの人々がお城に逃げ込んだんです。🏠

お城の周りには、城下町ができて、商業や文化が発展しました。商人たちは城下町でお店を開いて、職人さんたちは武器や生活に必要なものを作りました。また、お芝居をする人や絵を描く人なんかの文化人も城下町に集まって、すごく賑やかだったんですよ。🏘️

このように、お城は地域社会の中心的な場所になって、文化や経済の発展に大きく貢献しました。💰

さらに、お城は美しい建物としても知られていて、そのデザインや飾りは当時の技術や美しいと思う気持ちを表しています。特に、天守閣の美しさは、訪れる人々を魅了しました。😊

お城は、戦国大名たちの権力を示すだけじゃなくて、日本の文化や歴史を語る上で、なくてはならない大切な存在だったんですね。📜

●なぜ籠城するのか?籠城するにはどういった条件が必要だったのか?

超入門!お城セミナー 第89回【歴史】戦国時代、なんで城に籠(こ)もって戦っていたの?

戦国時代のハイテク城!

戦国時代のお城って、ただの要塞じゃなかったんです!当時の最新技術をいっぱい使って、最強の防御力と快適な暮らしを両立させた、まさに「ハイテク城」だったんですよ!✨

まず、お城の設計は、周りの地形や手に入る材料を最大限に活用していました。例えば、山の上にある山城は、険しい地形を利用して敵の侵入を防ぎましたし、平らな場所にある平城は、広いお堀や高い石垣で敵を寄せ付けませんでした。⛰️

特に、石垣を作る技術は目覚ましい進歩を遂げました。敵の攻撃を防ぐだけでなく、お城の見た目を良くする役割も果たしたんです。まるで、鉄壁の守りと美しい外観を兼ね備えた、戦国時代の「ハイブリッド城壁」ですね!🧱🛡️

お城の中には、武将やその家族が暮らすためのスペースはもちろん、武器をしまう倉庫や食べ物を貯蔵する場所、井戸などもちゃんとありました。つまり、お城はただ敵を防ぐだけの施設ではなくて、一つの小さな街のような役割も果たしていたんです。🏘️💧

戦国時代のお城は、当時の最高の技術と知恵がぎゅっと詰まった、まさに「戦うための家」みたいなものでした。もしタイムスリップできるなら、ぜひ戦国時代のお城に泊まって、その快適さを体験してみたいものですね!🛌

●山地に建てられた城が平地に建てられるようになった説明がありますよ!

キルゾーン〜城は何のためにあるのか 第8回城の立地が山から平地に降りてきた理由【後編】

まとめ

戦国時代のお城🏯って聞くと、なんだか戦いのための建物ってイメージが強いかもしれませんね。もちろん、守りを固めるっていう大事な役割はあったんですけど、実はそれだけじゃなかったんです。文化的な一面✨も持っていたんですよ。

お城はその土地を治めていたお殿様のパワー💪を示すシンボルでした。立派な天守閣や大きな門構えを見ると、「うちのお殿様はすごいんだぞ!」って周りの人にも伝わりますよね。そんなアピールの意味もあったんです。

それから、もし戦が始まってしまったら… 地域の人たちにとっては、安全に避難できる大切な場所🏘️でもあったんですよ。お城の壁に囲まれた中は比較的安全だったので、たくさんの人が「お城へ逃げろー!」ってなったんですね。

お城の周りには、自然と「城下町」ができました。そこでは、商人たちが商売🛍️をしたり、職人たちが武器や毎日の生活に必要な道具を作ったりしていたんです。面白いことに、芸人さんや文化人なんかも集まってきて、とっても賑やかだったんですよ🎭。

こんなふうに、お城はただの建物じゃなくて、その地域の中心📍みたいな存在だったんです。文化が生まれたり、経済が活発になったり📈するのに、大きな役割を果たしていたんですね。

それだけじゃありません。お城は、その時代の最高の技術や「こういうのが美しい!」っていう感覚✨がギュッと詰まった、素敵な建築物でもあったんです。特に、天守閣のカッコよさや美しさは、見る人の心をグッと掴んだんですよ😍。

つまり、戦国時代のお城っていうのは、お殿様の力を示すだけじゃなくて、日本の文化や歴史を今に伝えてくれる、とっても大切な存在🇯🇵📜なんですね。

●時代とともに変化していく城の形の説明がありますよ!

城の種類と城下町の役割/ホームメイト

タグ

#戦国時代,#城,#日本の歴史,#武将,#文化,#建築技術,#軍事,#防御,#戦略,#藤堂高虎,#宇和島城,#築城技術,#防御機能,#戦略的意義,#熊本城,#籠城戦,

これらの情報を参考にしました。

[1] 刀剣ワールド – 城の種類と城下町の役割/ホームメイト

(https://www.touken-world.jp/tips/58781/)

[2] 城びと – 超入門! お城セミナー 第89回【歴史】戦国時代、なんで城に籠 … (https://shirobito.jp/article/1070)

[3] 刀剣ワールド 城 – 有力武将が重要と考えた城ランキング/ホームメイト (https://www.homemate-research-castle.com/useful/10495_castle/sugoshiro/03/)

[4] 刀剣ワールド – 城の歴史/ホームメイト

(https://www.touken-world.jp/tips/44006/)

[5] 城びと – 【理文先生のお城がっこう】縄張りとは何でしょう

(https://shirobito.jp/article/499)

[6] 攻城団 – 【お城の基礎講座】49. お城の縄張(なわばり) (https://kojodan.jp/blog/entry/2020/09/16/180000)

[7] 刀剣ワールド – 築城方法 ~選地・縄張・普請・作事~/ホームメイト

(https://www.touken-world.jp/tips/18724/)

[8] ハマトク – 小田原の街そのものが城だった!? 戦国時代に始まる …

(https://hama-toku.jp/yokokana/sp24/)

コメント