みなさん、こんにちは!👋

今回は、戦国時代の日本と、西洋の戦い方の違いについて、一緒にお話ししたいと思います!⚔️🌍

このテーマは、歴史を勉強する中で、とっても面白いところなんですよ!😊

どうして日本と西洋で戦い方が違ってきたのかを探っていくと、当時の社会や文化のことが、もっと深くわかるようになるんですって!🧐

日本の戦国時代の戦闘形態

戦国時代の戦い方!プロの武士が主役 ⚔️

日本の戦国時代のちょっと特別な戦い方についてお話ししますね。😊

この時代は、基本的には「武士」と呼ばれる、戦うことを仕事にしているプロの人たちが戦う時代だったんです。

- 戦うプロ集団!それが武士 ⚔️

武士たちは、戦うための特別な訓練を受けた、戦闘のエキスパート集団でした。彼らの主な戦いは、お城を攻めたり、守ったりすることに集中していました。🏯

- 戦うのは武士だけ!庶民は安全な場所に 🧑🌾🏘️

武器を手に取って戦うのは、偉い武将や、その下にいる戦士たちだけで、一般の庶民の人たちは、基本的に戦いには参加しませんでした。🏘️

自分たちの住む場所を守るために庶民が協力することはありましたが、プロの武士たちが前面に出て戦うのが、この時代の大きな特徴なんです。

武士が中心!戦国時代の社会と文化 🏯

そうなんです!戦うプロである武士たちが中心となって活躍していたことが、戦国時代の社会や文化に、特別な影響を与えたと言われています。

- 身分制度の確立 👨👩👧👦⚔️

武士が社会の中で高い地位を持つようになり、身分制度がはっきりしていきました。武士は主君に忠誠を誓い、領地や家を守るという、大切な役割を担っていたんです。

- 男らしさの価値観 💪📜

戦うことを尊ぶ風潮が広がり、「武士道」という、武士が守るべき道徳のようなものが生まれてきました。勇敢さや忠義、名誉を重んじる考え方が、社会全体の価値観にも影響を与えたんです。

- 華やかな文化の発展 🌸🎨

一方で、戦乱の世の中でありながら、茶の湯🍵や能🎭といった、独特で洗練された文化も発展しました。武士たちが心を落ち着かせたり、教養を身につけたりするために、これらの文化を大切にしたと言われています。

- 歴史をもっと面白く!😊✨

ちょっと意外な一面もありますよね。でも、戦国時代の戦い方や社会の仕組みを知ることで、当時の人々の考え方や、生まれた文化が、もっと深く理解できるようになると思います。

これからも、色々な角度から歴史を見ていくと、さらに面白くなりますよ!😊

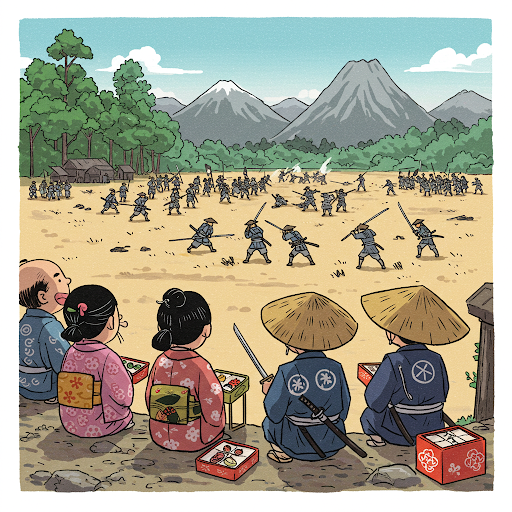

え?戦を観戦!?庶民の意外な一面 👀

みなさん、こんにちは!今日は、戦国時代のちょっとびっくりするような、庶民の過ごし方についてお話ししますね。

戦が起こると、一般の庶民の人たちは、戦う武士たちとは違って、安全な場所で様子を見ていることが多かったんです。

- 戦は遠い世界の出来事 🏯🚶♀️

戦乱が起こると、庶民たちは自分たちの生活を守るために、戦が行われている場所から距離を置く必要がありました。まるで、自分たちとは違う、遠い世界で起こっていることのように感じていたのかもしれませんね。⚔️➡️🏘️

- 関ヶ原の戦いを見物!? 😲🍱

有名な関ヶ原の戦いの時には、京都からお弁当を持って、戦いを見物に来る人がたくさんいたと言われているんです!まるで、スポーツ観戦に行くような感覚だったのかも知れませんね。😲🍱

- 戦を見物して賭け事まで!? 💰🎲

さらに驚くことに、戦の様子を見ながら、どちらが勝つかなどを予想して、賭け事をしていた人たちもいたようなんです!現代の私たちからすると、ちょっと信じられない光景ですよね。💰🎲

- 庶民にとっての戦の現実 😮

このように、戦国時代の日本の戦いは、戦う武士たちと、それを見守る庶民たちという、ちょっと不思議な関係性があったんです庶民にとっては、日々の生活を守ること、そして時には、遠い世界の出来事として、戦を眺めるという、複雑な現実があったんですね。歴史を学ぶと、色々な発見があって面白いですよね!😊

いざ、合戦の世界へ! ⚔️

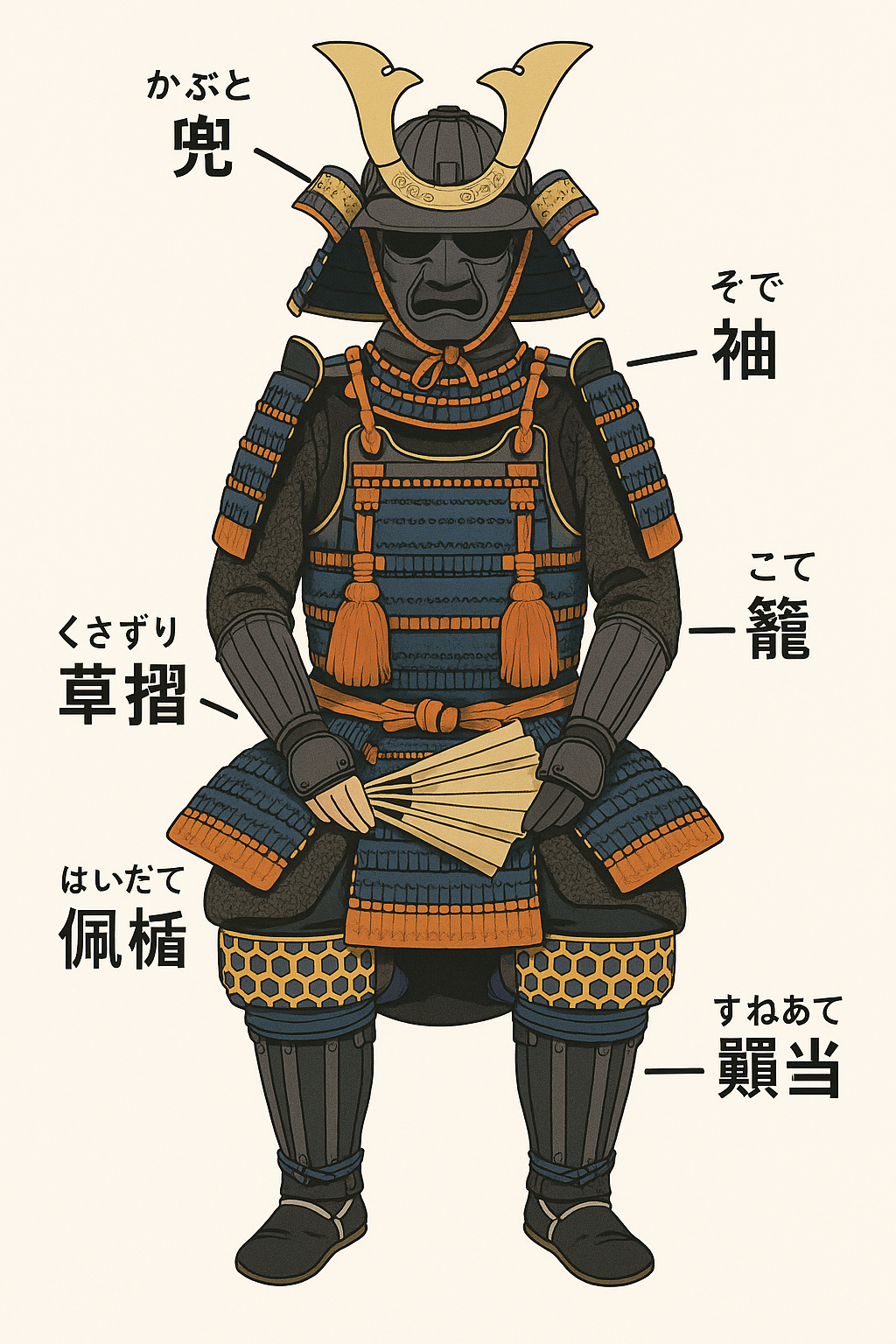

合戦の時って、武士たちが戦う姿は本当にすごい迫力だったんですよ!💪

彼らは、とってもかっこいい武具を身につけて、戦場に向かっていくんです。例えば、戦国時代の武士さんの鎧は、見た目もすごく美しくて、しかも戦いやすいように工夫もされていたんですって。✨

以下のイラストは、戦国時代の日本の伝統的な武士の鎧を示しています。

西洋の戦闘形態

西洋の戦、オールイン!🌍

さてさて、一方の西洋の戦い方なんですけど、これがまた全然違うんです!😲

国全体が、文字通り「オールイン!」って感じで戦いに参加したんですね。💪

プロの兵隊はもちろん、普通の人たちも戦いに巻き込まれちゃうことが多かったみたいで…💦

戦争が、国をあげての大騒ぎになっちゃったんです。💥

だから、戦場はもっとゴチャゴチャして、一般の人たちが直接ヒドイ目に遭うことも多かったみたいですよ…😢

戦闘形態の相違が生じた背景

- 戦のカタチ、文化で異なる日本と西洋の戦!🏯⚔️

日本の戦い方と西洋の戦い方って、ぜんぜん違うの、知ってました?😳

これって、文化的なことが結構関係してるみたいなんです。日本では、「武士道」っていう武士の熱いスピリットが大事にされてて、戦いは自分の名誉とか、主君への忠誠心を見せるための舞台だったんですね!🔥

一方、西洋では、「騎士道」に則り、戦争は国の利益をゲットするための手段って考え方が強かったみたいです。💰 うーん、同じ戦いでも、考え方が全然違うんですね!🤔 - 技術が変えた戦の姿!⚙️💥

戦闘の仕方が違うのは、技術の進歩も大きかったみたいですよ!💡

日本の武士は、やっぱり刀⚔️とか弓矢🏹を使いこなして戦ってたんですけど、西洋では、鉄砲とかの大砲みたいな火器がどんどん進化して、戦い方がガラッと変わったんですって!💣

これで、戦いの作戦とか考え方も、どんどん複雑になっていったみたいですね。🧐

- 西洋の戦、奥深さと厳しさ ⚔️

西洋の戦いって、作戦とか戦略がすごく複雑で、戦場の様子もかなり厳しかったみたいなんです。😥

ただ力と力がぶつかるだけじゃなくて、心理的な駆け引き 🧠 や、相手をだます策略 ♟️ も、すごく大事な要素だったんですって。こういう戦い方が、戦争の結果に大きな影響を与えたんですね。🌍

戦国時代の武士と西洋の騎士

- 武士の役割🛡️

日本の武士たちは、戦の時だけじゃなくて、政治 🏛️ や経済 💰 にもすごく大きな影響力を持っていたんですよ! 実は、とっても重要な役割を果たしていたんですよ。武士道という言葉があるように、彼らは戦いにおいて名誉 🏅 をすごく大切にして、主君への忠誠心 ❤️ を持って勇敢に戦ったんです。

- 騎士の役割🛡️

日本の武士と同じように、西洋の騎士 🐴 たちも、戦いにおいてとっても重要な役割を果たしていたんですよ! 戦場での戦いはもちろんのこと、自分の領地を守ったり 🏰 、政治的なお仕事 🗣️ をしたりもしていたんです。戦いで名誉を大切にする ✨ という点は、日本の武士と共通していますが、戦い方や作戦には、結構違いがあったみたいですね。🤔

- 戦闘スタイルの違い⚔️

戦い方にも、日本の武士と西洋の騎士で、結構違いがあったんですよ!👀

日本の武士は、主に刀 🗡️ を使った、すごく近い距離での戦いが得意で、戦い方も一人ひとりの武士の腕 💪 にかかっている部分が大きかったんです。一方、西洋の騎士は、馬に乗って戦う騎馬戦 🐎 や、鉄砲などの火器 💥 を使った戦いが中心で、戦い方ももっと組織的だったみたいです。面白いですね!😊

戦の形の歴史的な意味 📜

戦国時代の日本と西洋の戦い方の違いは、歴史に大きな足跡を残したんですよ。👣

日本では、武士道という考え方が大切にされて、戦いは名誉 🎖️ のためのものでもあったんですね。一方、西洋では、戦争は国全体の利益 💰 を追い求めるための手段と考えられていたんです。

こういう違いは、それぞれの国や地域の文化 🏯 や社会 🏘️ に深く根付いていて、今の私たちにも、その影響を感じることができるんです。

最後に、戦国時代の武士の鎧の例をご紹介しますね!😊

最上胴(もがみどう)🛡️

- 最上胴の特徴

「最上胴(もがみどう)」という鎧は、鉄の板を横に並べて、鋲 🔩 とかでしっかり留めて作られているんですよ。胴体の前と後ろを組み合わせてできていて、見た目もすごく豪華 ✨ で、しかも比較的動きやすい🚶 のが特徴なんです。板と板の間がピッタリくっついているから、敵の攻撃を防ぐ力 💪 も高いと言われています。すごいですね!

- 名前の由来

この「最上胴」という名前、山形県の最上地方 🗺️ で作られたり、使われたりしたっていう説もあるみたいなんですけど、実は、なんでこの名前になったのか、本当のところはよく分かっていないんですって。なんだか不思議ですね!❓

桶側胴(おけがわどう)🛡️

- 桶側胴の特徴

「桶側胴(おけがわどう)」っていう鎧は、まるで桶の側面みたいに、横長の板を重ねて作られているんですよ。横方向に何枚もの鉄板が鋲 🔩 で留められていて、形も「桶」みたいに丸っこいんです。鉄板は少しカーブしていて、胴体を包み込むような形になっているから、防御力 💪 も高いんですって!なんだかユニークな作りですね!✨

- 利点

この桶側胴は、すごく丈夫 💪 で、しかもたくさん作りやすかった 🏭 から、戦国時代にとってもたくさん使われたんですよ! 見た目もどっしり 🏋️ していて、実際に戦うための機能 🎯 がすごく重視されたスタイルなんです。当時の武士さんたちに大人気だったんですね!🌟

仏胴(ほとけどう)🛡️

- 仏胴の特徴

「仏胴(ほとけどう)」という鎧は、胴体の前側が仏像 👤 のお顔みたいに、なめらかな曲線になっていることから、この名前がついたんですよ。特にお胸のあたりが丸くふっくらしていて、「仏胸形(ぶっきょうがた)」とか「仏胴形(ほとけどうがた)」なんて呼ばれることもあるんですって。一枚の金属を型に流し込んだり 🔨 、叩いて形を作ったりしてできていて、すごく芸術的な価値が高い 🎨 鎧なんです。まるで美術品みたいですね!✨

- 用途

この仏胴は、実際に戦うためというよりは、お祝いの儀式 ⛩️ とか、身分の高さを示すため ✨ に使われることが多かったみたいです。大名 🏯 や位の高い武士が、自分の格式を表すために着ていたものも多くて、飾りもすごく豪華 💎 なんですよ。まさに、特別な鎧だったんですね!

このように、日本 🇯🇵 と西洋 🇪🇺 の戦い方の違いは、それぞれの歴史的な出来事 📜 や文化 🎭 から生まれたもので、本当に面白いテーマですよね! これから歴史を勉強していく中で、こういう違いを意識していくと、もっと深く理解できそうですね!📚

鎧比較表

| 種類 | 構造・形状 | 特徴 | 主な用途 |

|---|---|---|---|

| 最上胴 | 横板接合 | 動きやすく装飾性あり | 実戦・儀礼両用 |

| 桶側胴 | 横板多数を鋲留め | 頑丈で量産向き | 実戦用に多用 |

| 仏胴 | 前面が丸く膨らむ形 | 美術性が高く格式あり | 儀礼・上級武士用 |

タグ

#戦国時代,#日本,#西洋,#戦闘形態,#武士,#騎士,#歴史,

これらの情報を参考にしました。

[1] nobunagamaps.com – 4-14 戦国当時の日欧の軍事比較 | nobunagamaps.com (https://nobunagamaps.com/735sengokueurope.html)

[2] 刀剣ワールド – 日本の剣と西洋の剣 強いのはどっち?/ホームメイト

(https://www.touken-world.jp/tips/52870/)

[3] Yahoo!知恵袋 – 戦国時代の侍と中世ヨーロッパの騎士だとどちらが強いですか? (https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14245238784)

[4] 10MTV – 第一次世界大戦とそれまでの戦争の違い…日本の試練と焦燥 (https://10mtv.jp/pc/content/detail.php?movie_id=3426)

コメント